「五感×存在感」──いのちを感じる力を育てる未来のケア

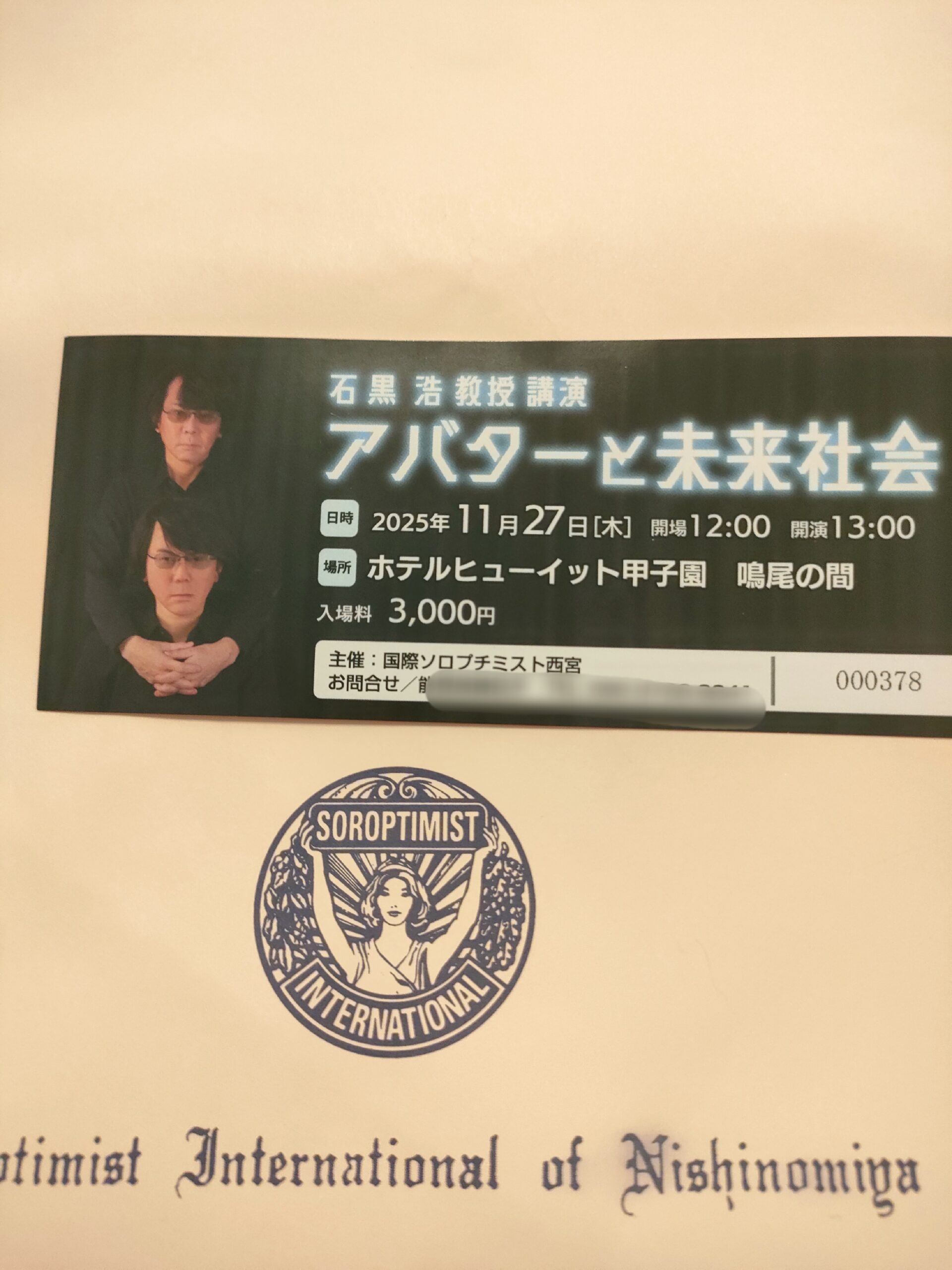

2025年の大阪・関西万博 のシグネチャーパビリオンとして、アンドロイド研究の歴史を起点に、「テクノロジーによって“いのち”が拡がり変化する未来」、いのちの未来のプロデューサーを務められた、石黒浩先生の講演に参加してきました。

今回のお話からは、「これからの未来への『いのち』」という思想・ビジョンもち「人間とは何か」について私たちも問いを投げかけらている内容でした。

石黒浩先生は、現在は大阪大学 名誉教授、ならびにATR石黒浩特別研究所 客員所長/フェロー。かつては大学院基礎工学研究科で教授としてロボット・知能システムの研究・教育に携わってこられました。主な研究テーマは、人間と非常に似た外見・挙動をもつ「ヒューマノイド/アンドロイド」、対話ロボット、遠隔操作アバターロボットなど。いわゆる「人らしいロボット」の研究・開発を世界に先駆けて進めてこられています。先生自身をモデルとしたアンドロイドも開発され、これにより「外見だけでなく、身振り・表情・存在感などを通じて“人らしさ”とは何か」を問い直す研究を行ってこられてきました。

はじめは、こうした経歴をお話されると同時に、今後の研究の実用にも50年先には実現されていると、先生の思想の中には、『人とロボット又はアバターとの共生社会』には、ロボットやアバターも含めた存在を通じて、「人間らしさ」の概念そのものを問い直すということでもあるのではないかと問いかけられました。

ロボットやアバターの普及が、医療、福祉、遠隔コミュニケーション、日常支援など、人間社会におけるさまざまな課題の解決につながる未来。とくに孤立、高齢化、身体制限などがある人々にとって、ロボット/アバターは「共生のパートナー」になりえるというビジョンでもあると。ただ、参加者からの質疑応答にもありましたが、社会・倫理・未来への問い — 共生社会の可能性の反面、社会・倫理・未来への課題も多く出てきます。それに当たっては、私たち人間がどう、誰によってこのテクノロジーを活用するかが重要ポイントでもあると。

先生の 2025年の大阪・関西万博 のシグネチャーパビリオンでの裏側の話においても興味深く、一つ一つのアンドロイドにはビジョンがあり、アンドロイド研究の歴史を起点に、「テクノロジーによって“いのち”が拡がり変化する未来」について、50年後、1000年後の社会での「いのちのありよう」を、パビリオンの様子を映像で紹介して下さりながら、多層的に、かつ技術的裏付けをもって描こうとされていたとの話も興味深かっです。その中でも、ストーリーの中で老いていく祖母に対して、高度に発展したアンドロイドが身近に存在する社会になったとき、孫娘に身体や記憶をロボットに引き継いで欲しいと願うのシーン。あなたならどの選択をするか。そうした未来で「人間は何をもって ‘いのち’ と呼ぶのか?」を問いかけられるものでした。

なぜ、石黒先生のようなロボット研究者が「いのち」「人間とは何か」という問いを大切にするのか。それには、「技術の進歩」そのものを目的とするのではなく、「技術を通じて人間/いのちとは何か」を問い直すことにこそ価値がある、ということかと感じられます。

人は誰かから必要とされたいと、基本的な欲求をもっているように

ロボットも誰かから必要とされるからこそ、心らしさを持つことはできる。

この「心は与えられるものではなく、関係の中で生まれる」という視点は、たとえば「ケア」「癒し」「癒やされる関係」を見つめなおす際にも、重要な示唆を与えます。たとえ身体や生物学的な“いのち”のかたちが違っていても、「その存在に対して心を感じ、関係性を結ぶ」ことができるのだと。”心”にもついても考えさせられます。

今回のお話も聞いて。

わたしは、アロマセラピストとして、これからの未来に向けて、私達が必要とされること。良く考えさせられることがあります。今回の、石黒先生の問いはとても感慨深く、かつ示唆深いものがあります。

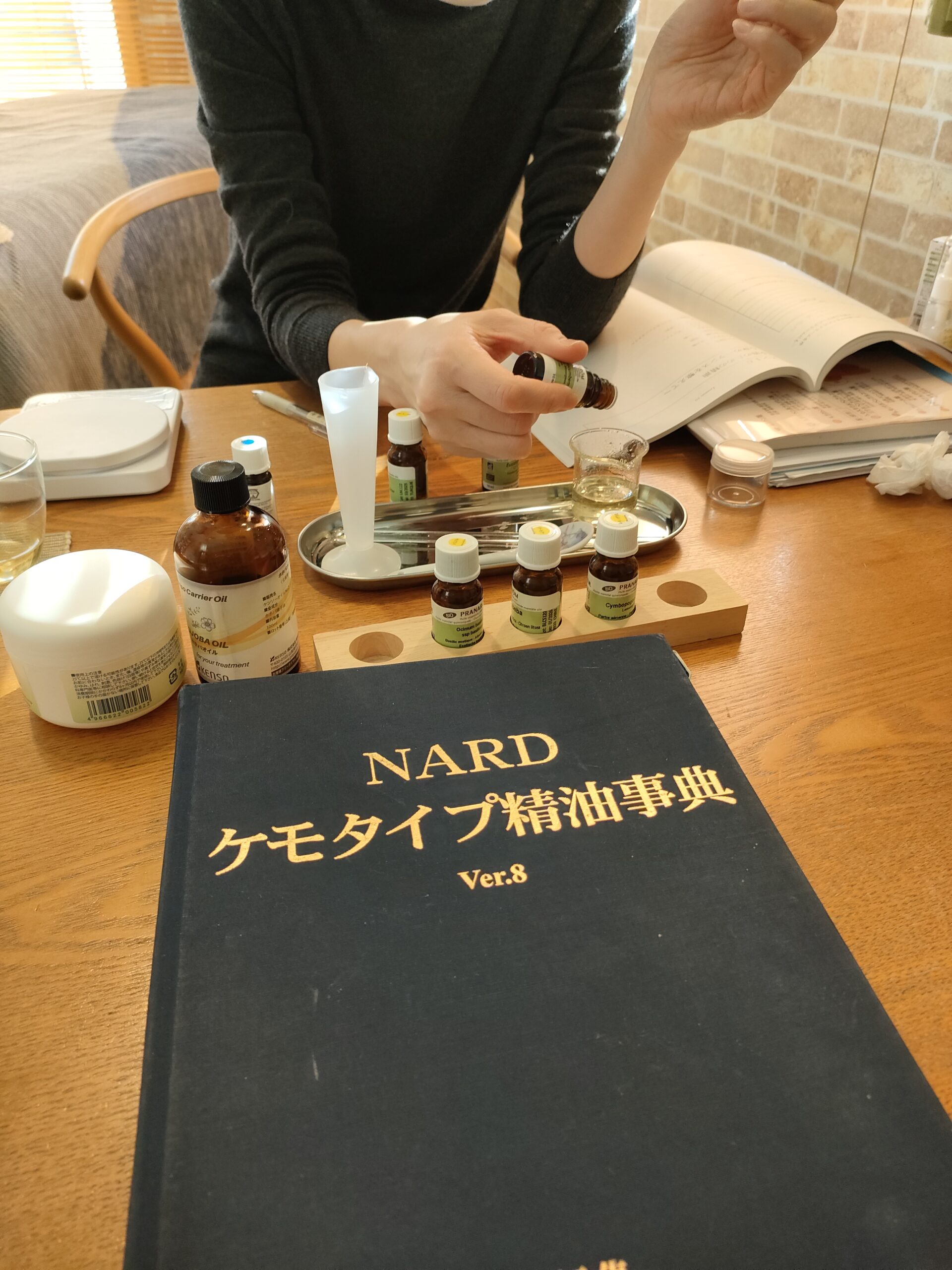

アロマテラピーは、五感を通じて身体と心、感覚と存在をつなぐ営み――それは、まさに「いのち」を感じ、尊重し、扱うというだと思っています。技術が進化して「擬似存在」「アンドロイド」「遠隔での対話」が当たり前になったとき、人が「癒し」や「ケア」を受ける意味、あるいは「いのちを支える」ということの意味も改めて考えさせられました。

未来のロボット時代における「人らしさ」「人間性」「いのちの尊厳」の価値が、これまで以上に問われる可能性があると。と同時にアロマセラピストの価値も考えさせられます。

だからこそ、石黒先生の思想や問い — 「人とは何か」「いのちとは何か」を、自分なりに問い直すことは、これからの時代を見据える上で、とても大切だと思いました。「いのち」の定義を固定せず、問い続けること――それは、これからの時代、医療・福祉・癒しの現場、人間関係のなかでとても大切な姿勢だと思います。特に「人間とは何か」を決めつけず、柔軟に、かつ深く考え続けること。それは、ケアを担う人にとって、重要な“技”であり“姿勢”だと感じます。

ただ、もしかして、「いのち」ってもっとシンプルなのかもしれませんね。

今回、この企画をしていただいた

国際ソロプチミスト西宮の皆さま

誘ってくれた友人にも感謝です。

貴重なお話をありがとうございました。