腸は単なる”管”っではない。腸内細菌の重要性を考えてみる

先日は、抗菌アロマテラピーの一人者でもある 帝京大学 名誉教授の安部茂先生の

「アロマテラピー実践に必要な腸内細菌の知識」についての勉強会に参加してきました。

安部先生は微生物の研究に長年携わっていらっしゃり、その道のプロフェッショナルでもあり書籍も多数出版されていらっしゃいます。

以前も「抗菌」についてのお話を伺っており、難しいお話も分かりやすく、安部先生特有の話し方でお話が進んでいきます。

今回は、まず、

「消化器官と腸内細菌に関する知識」から。

35億年前から共通祖先から進化と共に現代分類される多数ある細菌から主に腸内細菌に関わる4つの門を頭にたたきこむことから・・・。※なかなか覚えられない(^_^;)

その中でも9割ほど占める腸内細菌の特徴を理解し、その最近が腸内で生息しやすい環境を考え生活習慣の必要性も考察していきます。

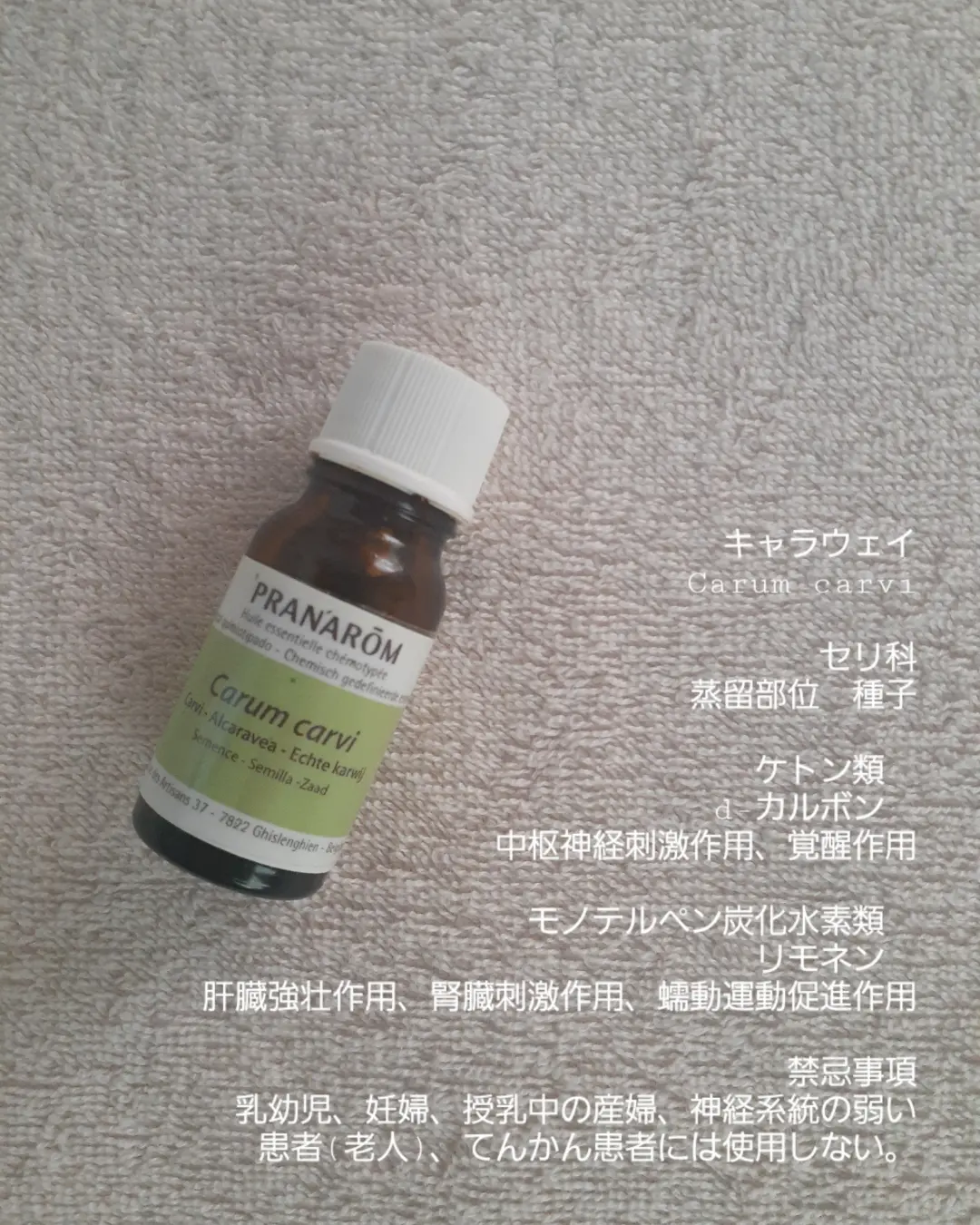

酪酸菌(短鎖脂肪酸)が免疫細胞の過剰の働きを制御し、恒常性の維持にも関わる。

活動にはビタミンB1が必要。

脳腸相関からのスムーズな消化管ホルモンの分泌による心地よい人間関係にも及ぶほど、腸から生き方にも大きく関与してくると思うとどんだけ、腸内細菌のホメオスタシスを整えることが大切なのかも理解されてきます。

また、最近話題のSIBO(小腸内異常菌増殖)SIFO(小腸内異常真菌増殖)に原因となる背景にはやはり生活習慣にも表れてきます。

それらによって、日常的な不調、便秘、下痢、不眠症、ストレスなどの状態を長期化することにより

様々な疾患、

パーキンソン病、大腸がんなどを招くことにも。

また、こうした疾患にお薬を投与するにも、元々の腸内細菌の土台を整えていると効果の期待度が変わる面において

改めて、予防学としてこうしたアロマテラピーをはじめ自然療法も併用していきながら日々の健康の一助になれるものだと、最後の先生の締めのお言葉から私たちアロマセラピストが出来る事を考えさせていただく機会にもなりました。

貴重なお話をありがとうございます。

またこうしたお話は、スクールの生徒さまをはじめ、サロンのお客様へのお助けにもなれるように、日々自己研鑽でやっていきたと思います。

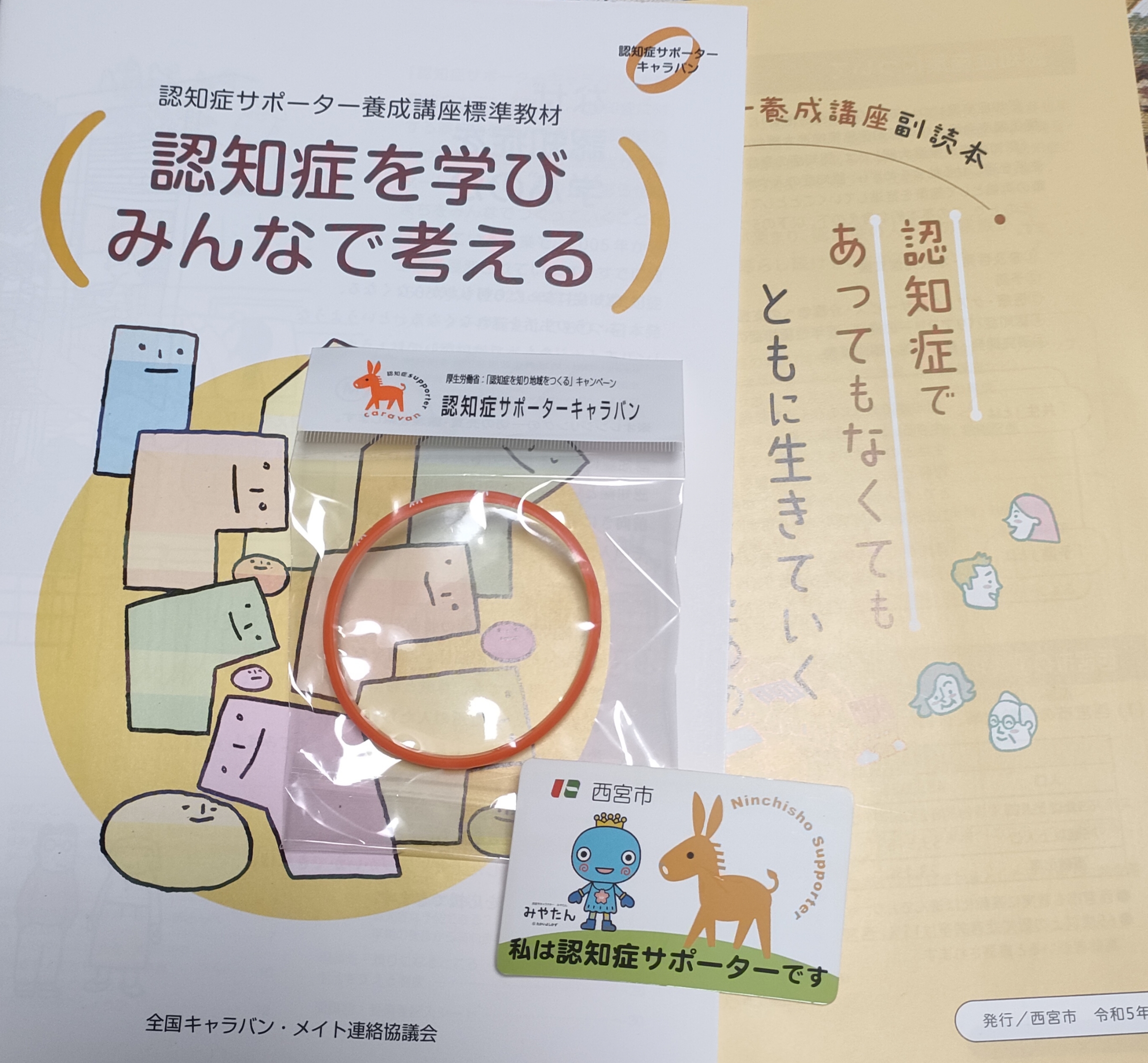

今回、ご一緒いただいた中には、同じナードアロマテラピー協会のお仲間や全国で活躍されている認定校の先生方のお姿もあり、ちょっとした再会と改めて同志ともしても励みにさせていただけました。

身体や心の状態を理解し、目の前のかたの見えるところ、見えないところまでもサポートできるアロマセラピストを応援いたします!